-

Ce fut mon père, nous accompagnant pourtant rarement dans les grands magasins, qui aperçut l'article en rayon, le prit en main pour le soupeser, et vérifier son équilibre ainsi que la qualité de la cordelette mais sans la défaire car elle était retenue par un genre d'agrafe métallique. A retardement, il fit : « tiens, un yoyo ! », l'acheta et me le donna.

A la maison, il m'apprit comment le manipuler, il le fit parfaitement fonctionner à grands mouvements lents puis me le passa. Après un faux geste qui le précipita à terre, je pris rapidement le coup ; pour bien amorcer le mouvement, il y a une petite secousse ferme à donner en remontant du triple de la hauteur dont on l'a descendu, ensuite le va-et-vient de la main doit être assez ample et bien régulier si l'on veut tenir longtemps.

L'important est aussi l'enroulement régulier de la ficelle autour de son axe qui doit s'exécuter avec toute l'attention requise.

Ma mère aussi essaya et le maintint un moment à faire le ludion puis me le rendit. Manifestement, l'objet ne l'intéressait pas vraiment.Je crois que je n'ai plus jamais eu de yo-yo qui marchait si bien. Il était en bois lisse et veiné, austère, doux et tiède au toucher avec des bords très arrondis, et tenait parfaitement dans le creux de ma main.

J'ai beaucoup joué avec ce yoyo et l'ai conservé deux ou trois ans jusqu'à ce qu'une fillette venue à la maison en visite avec sa mère, me le subtilise ainsi que d'autres petits jouets. L'enfant était handicapée et profondément bouleversée par son état. Sa mère qui savait que sa fille commettait de petits larcins, demandait toujours au parents s'ils avaient remarqué la disparition d'un objet quelconque ; elle leur demandait de les excuser si c'était le cas, proposait de les rendre si elle les trouvait (ce qui n'arrivait jamais) et aussi de dédommager ses hôtes de la perte.

Je me souviens de son visage amaigri qui devenait encore plus tourmenté quand elle prononçait ces paroles en essayant d'adopter un ton paisible. Bien entendu, personne ne signalait jamais rien. D'autant plus qu'il s'agissait de choses dérisoires pour la plupart du temps, sauf une fois, mais ceci est une autre histoire.

votre commentaire

votre commentaire

-

emprunté le livre Le catalogue des jouets de l'italienne Sandra Petrignani née en 1953 où je retrouve une liste de jouets qui me parle tant que je pourrais faire mon propre commentaire sur chacun d'eux

récits où l'on peut relever ce qui est ressenti pareil parce que dépendant de nos sens à nous autres humains mais aussi le parfum et la gamme émotionnelle d'une époque liée à sa technologie, les années 60/70 et ici, la culture latine et puis, malgré tout, les différences innombrables qui tiennent de la région où l'on habite, de l'environnement social et familial et, surtout, du caractère et du comportement de chacun

le bouquin est cependant un peu trop besogneux, un soupçon forcé; l'impression que l'auteur persiste parce qu'elle pense avoir eu une bonne idée de thème, ce qui demeure exact, mais que finalement, l'énumération lui est pénible, on sent qu'elle en a assez, que cela ne l'intéresse pas suffisamment, voire qu'elle n'a rien à dire de tout cela, ce qui rend le livre un peu fastidieux malgré la bonne volonté nécessaire qui est mise en oeuvre

il reste que d'un point de vue sociologique et peut-être même ethnographique, il est intéressant à consulter et parfois magnifique pour la précision de ses descriptions

voici le chapitre du Yo-yo

Aux environs de 1930, un jouet ressuscita. Il prit le nom frivole de yo-yo et entra parmi les classiques. Les enfants de la Grèce antique y avaient joué. Pendant la Révolution française, les adultes y jouaient continuellement. Mais à l'époque, on l'appelait émigrette, peut-être à cause de son instabilité, de sa nostalgie du sud quand il était au nord, et vice-versa. Le hey de Coblence ou Coblenz ou l'émigrant. Deux disques de bois soudés au centre et divisés par une profonde rainure. Autour de l'axe qui les unit, on enroule et déroule une cordelette faite de minuscules fils tressés. La main lance le disque tout en maintenant la ficelle entre les doigts. Parvenu au bout de sa course vers le bas, mais retenu par l'attache, le disque revient spontanément en arrière, tend à remonter le long de la ficelle. si la main le guide avec le bon rythme, il continue à monter et redescentre, lentement ou rapidement selon ce que l'on préfère. C'est une question d'harmonie, un don inné pour la musique, une sorte de danse. On n'apprend pas à jouer au yo-yo. On est bon tout de suite, ou jamais; après, on peut seulement se perfectionner dans des acrobaties ultérieures. C'est ainsi que celui qui joue, joue, et que les autres restent là à le regarder.

votre commentaire

votre commentaire

-

Née à Alger, une branche de ma famille maternelle étant « pied noir », je ne me suis pas ainsi identifiée, pendant toute mon enfance et adolescence, et, un peu décalée par rapport à la perception que les autres voulaient avoir de moi, je songe aux difficultés beaucoup plus concrètes des métis et des vrais déplacés et à tous les malentendus que ces situations socio familiales si fréquentes et appelées à se multiplier, peuvent engendrer.

Les colons furent mes arrière-grands-parents de souche italienne nés sur un îlot rocheux au large de la Sicile où leurs ascendants avaient été déportés. Ils firent partie d'un groupe qui, dans les années 1870, embarqua pour les Etats-Unis au bord d'une frêle embarcation et dès Tunis, essaima plusieurs de ses passagers sur les côtes de l'Afrique du Nord. Si certains, dont des cousins, atteignirent l'Amérique après maintes péripéties, d'autres comme mes arrière-grands-parents débarquèrent, pas toujours de leur plein gré, en Tunisie puis en Algérie. En ce qui concerne ces derniers, ils n'avaient pas choisi ainsi, mais leur jeune âge (14 et 16 ans) et surtout le fait que la jeune fille était prête à accoucher, firent qu'on les laissa à Alger.

Totalement démunis, ils s'éloignèrent de la capitale, s'installant à quelques kilomètres de là, près de la mer où ils construisirent une cabane, vivant d'abord de la pêche puis plantant autour d'eux, peu à peu, de la vigne et autres cultures.

Une certaine année, le Gouvernement donna aux migrants pleine propriété du lopin de terre qu'ils avaient cultivé. Mes arrières grands-parents bénéficièrent de cette mesure. Puis vec l'argent gagné par la vente de leurs produits, ils acquirent d'autres terres.

votre commentaire

votre commentaire

-

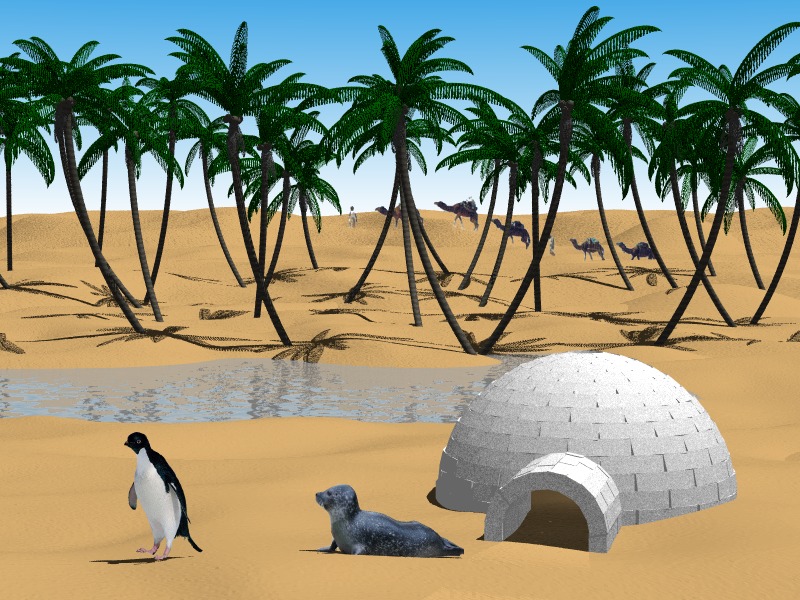

a-t-il connu ma mère, ce mr Olivier Pergault qui conçut cette image ?

étrange comme les esprits conçoivent des formes signifiantes malgré les apparences et qui entrent en résonnance avec la pensée et le rêve de l'autre

Ma mère qui était une rigolote et avait du goût pour les igloos, les appelait, au grand dam de mon père, ses jeux d'esquimau.

Ils étaient, en vrac

- construire un igloo avec des cubes

- se dire bonjour en se frottant le nez (connu)

- jouer aux osselets

- jouer à l'échelle au ciel (jeu de ficelle, ce motif classique est l'échelle de Jacob)

- chasser le phoque (plonger en eau profonde et rester au fond le plus longtemps possible)

- faire le pingouin (marcher sur le garde-fou de la terrasse, entre celle-ci et l'a-pic de 4 étages de hauteur) (moins connu mais très troublant à regarder)

il est très possible que j'en oublie

tous, jeux qu'elle m'enseigna mais que je n'appris pas, trop certaine de ne jamais parvenir à y exceller comme elle le faisait

la ficelle entre ses mains devenait magique et en un clin d'oeil se nouait en 100 formes différentes dont certaines de son invention

les osselets allaient si vite à être lancés puis ramassés que je ne l'ai jamais vue perdre à ce jeu que j'avais en horreur et auquel je refusais de participer

alors pour se venger, elle me disait qu'un jour elle casserait la glace pour chasser le phoque pour de bon et qu'alors je ne la verrais plus, turulu

votre commentaire

votre commentaire

-

Nous passons beaucoup de temps au lit.

L'odeur des draps fraichement lavés et repassés et leur contact si doux sur une peau d'enfant.

Des draps étrangers d'un espace étranger lourds et glacés, raides de propreté ou de crasse

Des draps entortillés, mous et moites plein de fièvres, d'excrétions, de maladie et d'amour

Des draps où l'on s'oublie puis où l'on se retrouve

Toutes les fragrances de la passion comme du désespoir sont dans le lit comme tous les apaisements

Je bouge beaucoup la nuit en dormant ou pas du tout mais dors toujours sur le flanc, gauche ou droit, la plupart du temps j'alterne sans cesse et passe parfois par la pose du cadavre, toute droite, bien étendue à plat

J'ai souvent mal dormi

J'avais la réputation d'être insomniaque depuis qu'une voisine s'était aperçue que je passais une partie de la nuit sur le balcon.

Je me réveillais vers trois heures du matin sans parvenir à me rendormir, alors j'allais contempler les étoiles pendant des heures puis revenais me coucher juste avant que ma mère ne m'appelle.

Mes parents me voulaient tôt couchée, 20h, 20h30 puis 21h car je me levais à 6 h du matin pour partir à 7h15 à l'école qui était assez loin et où je me rendais à pied, d'abord accompagnée par ma mère puis par des camarades plus âgées

Le soir, je me revois en train de resquiller et de lire au lit en cachette, assez dangereusement en allumant de petites bougies que je chipais chez ma grand-mère

Parfois, quand j'en manquais, je prenai la lampe de poche que j'avais sur ma table de chevet au cas où ; mais là, il y avait rapidement le problème de la pile à changer que je devais acheter avec les rouleaux de petite monnaie offerts par une grand-tante ce qui n'empêchait pas que cet achat demandait de la ruse. Heureusement, il y eut aussi un peu plus tard une lampe de bureau à pince que je pus rapidement utiliser à cet effet après m'être débrouillée pour me procurer une rallonge.

La manière la plus épique d'éclairer mes lectures du soir, fut, bien entendu, cette bougie que le large diamètre et la faible hauteur rendait très stable, peu odoriférante par ailleurs, et dont la combustion était très lente, probablement des bougies d'église dont on se sert pour veiller les morts ; ma grand-mère en avait plein un sac de jute, au fond d'un placard et je craignais à tout instant qu'elle ne s'aperçoive que sa réserve s'épuisait mais il semble qu'elle ne les utilisait pas car elle ne m'en a jamais parlé.

Je posais la bougie sur une soucoupe de tasse à café marron que ma tante avait consenti à me donner pour une "expérience" avais-je prétendu, ce qui l'avait amusée.

Seules, les allumettes me posaient problème puisque je n'y avais pas accès.

A la maison, régnait l'usage du briquet; un allume-gaz était utilisé pour la cuisinière.

Après déjeuner et après dîner mes parents fumaient une cigarette, mon père allumant galamment celle de sa compagne à l'aide du briquet offert au dernier anniversaire, comme ils étaient toujours beaux et résistants, il en avait toute une collection serrée dans son armoire.

En son absence, ma mère allumait sa cigarette au briquet de salon en forme de vieux tacot.

Il n'y avait donc dans la maison qu'une seule grosse boîte d'allumettes qui était sur une étagère dans le placard-atelier de mon père, là où il bricolait. Estimant qu'il gardait là des produits et des outils dangereux, il le fermait à clef à mon intention. La clef étant elle-même dans le tiroir d'un chiffonnier qui était dans leur chambre, lieu tabou où je n'étais pas sensée entrer et qui d'ailleurs était souvent tenu verrouillé.

Obtenir des allumettes dans ces conditions était une aventure pleine de péripéties qui me poussait à chercher leur présence et le moyen d'en subtiliser chaque fois que je me rendais quelque part car les acheter me paraissait impensable. Pendant longtemps, je crus que c'était interdit aux enfants. C'est ainsi que je rôdais partout où j'étais susceptible d'en trouver. Et que je me proposais systématiquement à servir et desservir quand nous dînions chez des parents ou amis afin de pouvoir en chaparder dans les cuisines.

Je disposais par contre de nombreux grattoirs, ma tante me donnant des boîtes vides dont je disais qu'elles me servaient à trier de petits sujets que j'avais, ce qui était vrai, c'est ainsi que je m'étais fait toute une armoire de boîte d'allumettes collées les unes aux autres sur une base et un fond de contreplaqué découpés par mon père qui encourageait mes bricolages.

Le soir, je posais mon "épicerie"ainsi nommée par ma mère, près de mon lit pendant les 10 minutes auxquelles j'avais droit pour jouer au lit et lire. Puis c'était l'extinction des feux, ma mère venait me border, m'embrasser et repartait en fermant la porte derrière elle. Elle ne revenait jamais sauf quand j'étais malade ou encore que je l'appelais très fort. La chambre de mes parents était à l'autre bout du couloir, séparée de la mienne par le salon-salle à manger. Je pouvais donc commencer à m'installer à condition d'être discrète, de ne pas faire de bruit et qu'il n'y ait pas de lumière qui filtre sous la porte. J'allais donc entrouvrir ma fenêtre et mes volets pour y voir un peu et ôter de leur cachette, soucoupe, bougie et allumettes et j'allumais rapidement ma veilleuse, refermai la fenêtre pour filer au lit. Là il me fallait caler mon bougeoir improvisé entre mes jambes pliées en tailleur et rabattre par dessus-moi drap et couverture, ma tête servant de mât central, je pouvais lire jusqu'à ce que la position devienne fatiguante. S'il m'est arrivé plusieurs fois de me brûler un peu les doigts car je recouvrais la flamme de ma main dès que je la voyais dangereusement haute, je n'ai par contre jamais sali ni brûlé la literie.

votre commentaire

votre commentaire